- INFO POINT

- Di Matteo Ferrario

- Stato: Progetto non realizzato

Ballard e le autostrade della mente

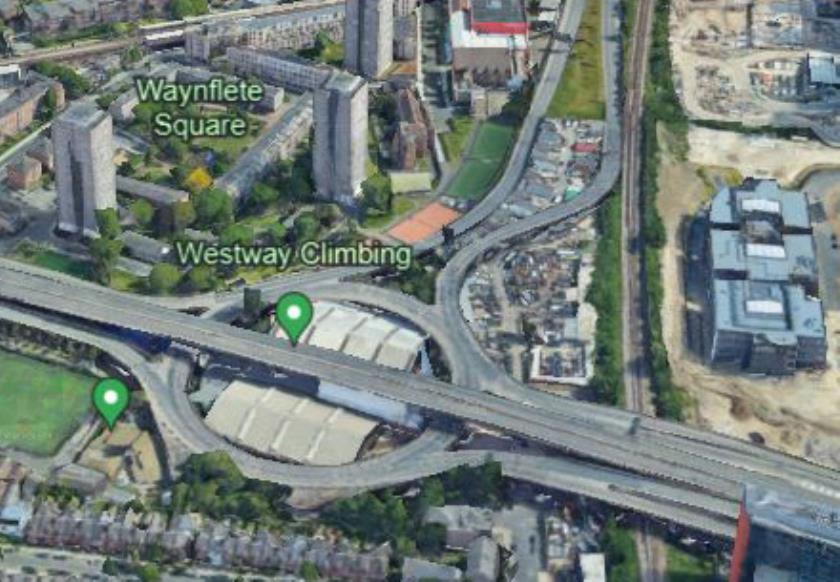

Strutture logisticheSono le prime ore di un pomeriggio primaverile del 1973 quando Robert Maitland, un architetto inglese trentacinquenne, esce di strada con la sua Jaguar in corrispondenza di uno degli svincoli più iconici della rete viaria di Londra: quello tra la M4, arteria di collegamento tra Inghilterra e Galles del sud, e l’autostrada urbana di Westway.

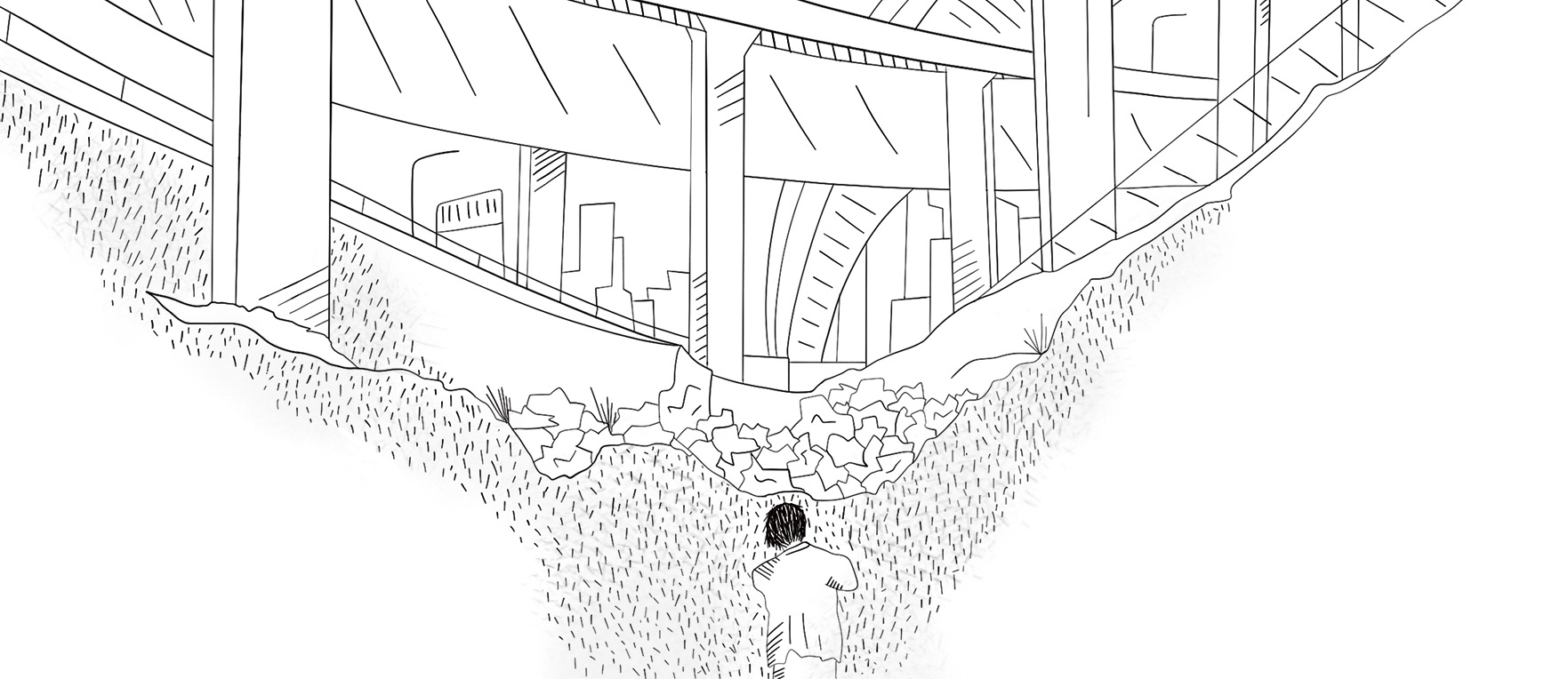

Complici il traffico incessante, l’auto semidistrutta e le condizioni fisiche precarie - almeno questa è la spiegazione che si dà lui all’inizio - Maitland rimane intrappolato nell’isola spartitraffico: un’area enorme dallo sviluppo triangolare, delimitata da rampe e sopraelevate, in cui le carcasse di altre auto affiorano dalle erbacce altissime. Solo dopo i primi giorni di stentata sopravvivenza, il protagonista si rende conto di non essere solo su questa strana “isola”.

Info point

È questo lo spunto narrativo iniziale di un romanzo distopico pubblicato nel 1974 dallo scrittore britannico James Graham Ballard, “L’isola di cemento”, frutto della stessa felice stagione creativa de “La mostra delle atrocità” (1970) e “Crash” (1973): quella in cui ha ridefinito i confini della narrativa distopica e fantascientifica, pescando nelle inquietudini del presente, nelle avanguardie artistiche del Novecento – surrealismo in primis - e nei processi di trasformazione e alienazione già in corso nelle società industrializzate, invece di spingere lo sguardo a un ipotetico futuro prossimo.

L’impianto apparentemente realistico con cui si presenta la storia ne rende ancora più inquietanti gli sviluppi, appunto perché non descrivono quello che l’essere umano rischiava di diventare all’inizio degli anni Settanta, ma ciò che in larga parte era già.

Ballard, nato a Shanghai da genitori inglesi nel 1930 e morto a Londra nel 2009, è uno scrittore piuttosto affine agli architetti, forse perché l’architettura e l’urbanistica non possono prescindere da una visione della società, delle città e del modo in cui la tecnologia ne cambia il volto, e proprio di questi temi si è occupato in molte opere il maestro inglese.

“L’isola di cemento”, tuttavia, è tra i suoi romanzi più ricchi di suggestioni per chi ha a cuore la progettazione e la pianificazione urbana, ma anche l’esplorazione dei confini tra l’uomo e le protesi tecnologiche che ne segnano ormai l’esistenza quotidiana, magari oggi meno visibili e ingombranti sul piano fisico rispetto a cinquant’anni fa, ma forse anche per questo ancora più insidiose.

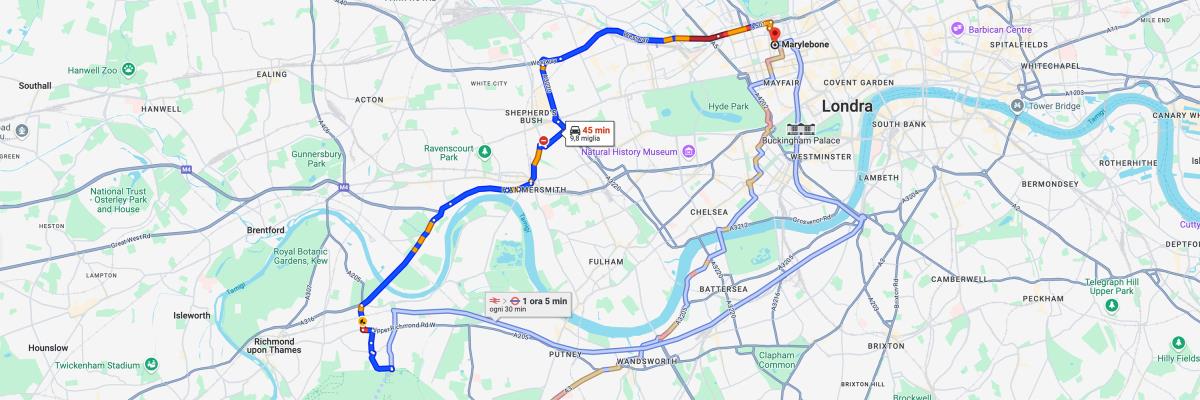

E il fatto che di architettura e disegno urbano si occupi lo stesso Maitland, senior partner di uno studio che occupa il diciassettesimo piano di un palazzo per uffici nel quartiere di Marylebone, non è di certo un semplice dettaglio di trama o una scelta casuale: chi è più adatto di un architetto a perdersi in un lembo di territorio in piena metamorfosi, una sorta di non luogo interstiziale in cui è l’umano ad adattarsi alla macchina e all’infrastruttura e non viceversa, traendone una crescente fascinazione?

Il nostro programma di oggi è quello di seguire Maitland nella sua visita dell’isola di cemento, e trasporre dalla pagina scritta alle tre dimensioni quello che ha scoperto: un’avventura che tuttavia, vista la stratificazione di epoche e mondi dimenticati tra quelle rampe di cemento, deve essere preceduta da un minimo inquadramento storico.

Le molte vite di Westway: da autostrada urbana a paesaggio psichico

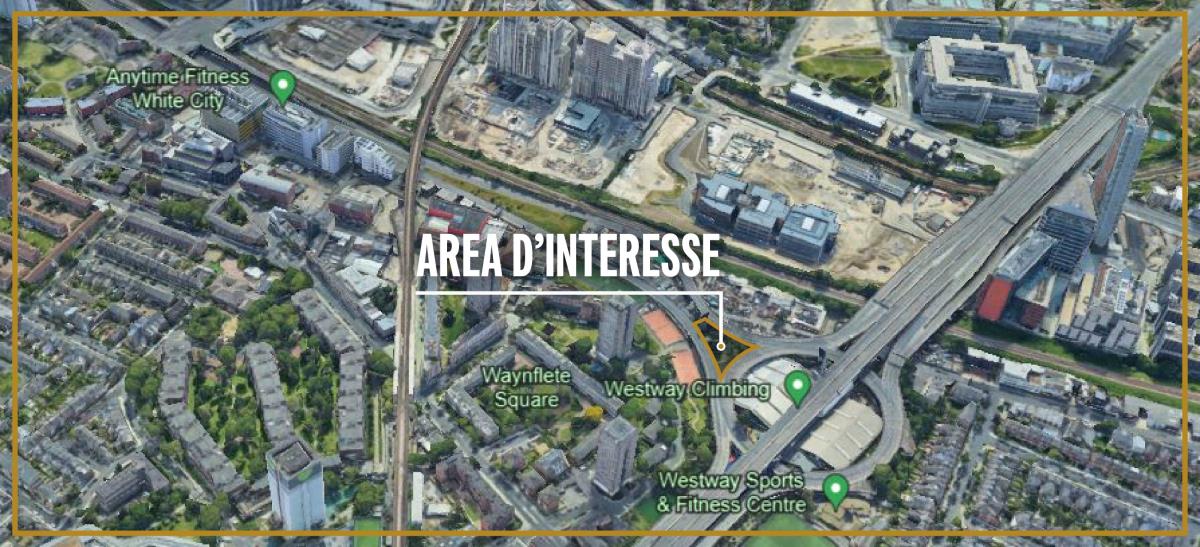

Nella realtà - ma anche nel mondo narrativo di Ballard, che la cita sia ne “L’isola di cemento” sia nel precedente “Crash” – Westway è la prima autostrada urbana nella storia di Londra e consiste in pratica nel tratto sopraelevato a doppia carreggiata di circa 4 km della A40, che connette la circonvallazione esterna della città alla sua periferia ovest. La costruzione si è svolta nell’arco di otto anni, dal 1962 al 1970. Quando Ballard stava scrivendo “L’isola di cemento”, il luogo di ambientazione principale del romanzo era quindi una sorta di osservatorio a cielo aperto dei cambiamenti a cui stava andando incontro la città – tra l’altro non senza un forte dibattito sull’impatto sociale e ambientale della nuova infrastruttura viaria.

Robert Maitland, si legge nell’incipit, “procedeva sulla corsia di sorpasso in uscita dallo svincolo di Westway, Londra Centro. A seicento metri dal nuovo raccordo con l’autostrada M4, quando la sua Jaguar aveva già superato il limite di velocità di 120 km/h, il pneumatico sinistro scoppiò”.

Maitland perde il controllo dell’auto e, dopo una serie di sbandate, travolge i cavalletti di legno che delimitano provvisoriamente la carreggiata ancora oggetto di lavori, finendo al centro dell’isola spartitraffico triangolare: la stessa che ancora oggi si sviluppa a sud della gigantesca rotatoria.

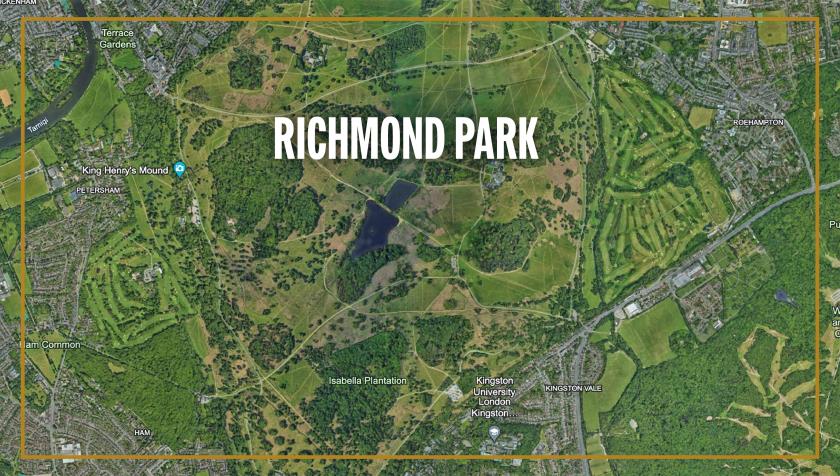

Il perimetro dell’isola si può quindi ricostruire con l’aiuto di Google Earth, di cui riproponiamo qui alcune viste, ma è stato immortalato più volte nel corso degli anni, entrando nell’immaginario collettivo e trasformandosi talvolta anche in set cinematografico.

In particolare, il road movie “Radio on” del 1979 contiene una scena in cui l’isola ballardiana viene mostrata prima dall’interno di un’auto, che imbocca la stessa rampa di uscita in cui Maitland perde il controllo della sua Jaguar, e poi in una straniante inquadratura aerea. Complici il bianco e nero dal sapore post-punk scelto dal regista Chris Petit e le atmosfere futuristiche del brano “Always crashing in the same car” di David Bowie in sottofondo, la breve sequenza rappresenta forse il miglior omaggio possibile all’estetica di Ballard, perché riesce a trasfigurare un

paesaggio costruito, reale e appartenente al presente, cogliendovi altro: una sorta di superamento dell’umano, forse imminente o forse già avvenuto.

Un processo analogo è quello a cui va incontro Robert Maitland, quando la sua macchina sfonda la fragile barriera dei cavalletti in legno – i quali, per restare in tema di trasformazione, non luoghi e cultura pop, potrebbero essere anche gli stessi visibili in un recente reportage del fotografo Paul Wenham-Clarke su una comunità nomade residente sotto al viadotto della Westway.

La tecnologia che invade il corpo umano: estetica ballardiana

I flussi di traffico autostradale e gli incidenti sono tra le ossessioni di fondo dell’immaginario narrativo di Ballard, che infatti in una breve prosa-manifesto intitolata “Ciò in cui credo” parla di “bellezza degli scontri d'auto”: una suggestione di tale forza da diventare il nucleo centrale di un romanzo, il già citato “Crash”, in cui la collisione e i suoi effetti sono metafore di una situazione estrema nella società contemporanea. Una sorta di impossibile compenetrazione tra corpo umano e tecnologia, destinata a lasciare il segno anche nelle arti visive e nella comunicazione dei decenni seguenti: dalla disturbante versione cinematografica dello stesso “Crash”, realizzata da David Cronenberg nel 1996, a videoclip musicali come quello recentemente scritto e diretto dal giovane regista Bryan M. Ferguson per il brano “Deadzone” del gruppo elettronico inglese Ladytron.

L’indagine ballardiana su questo confine prosegue appunto con “L’isola di cemento”, la cui voce narrante cerca fin dall’incipit un avvicinamento tra i due estremi, parlando di razze del volante “imbizzarrite” e delle mani di Maitland che sembrano “le mani di un burattino”.

Il mondo meccanico che si approssima a quello animale, e l’umano che diventa meccanico: questa è forse la soglia a partire dalla quale il romanzo smette la sua parvenza realistica e diventa esplorazione del “paesaggio psichico” del protagonista - come lo chiama Ballard, molto affezionato anche all’accostamento tra reti autostradali e circuiti neurali.

Quello che Maitland trova sull’isola, quindi, è in gran parte una proiezione di ciò che sta accadendo nella sua mente, ma non per questo è meno ricco di spunti architettonici, urbanistici, sociali e storici, tanto che, anche in questo caso, l’influenza del romanzo riaffiora nei campi più inaspettati della cultura pop: se ne possono trovare tracce persino in un cortometraggio del 2010 dedicato al fashion design, intitolato appunto “Concrete island” e opera del registra australiano Daniel Askill.

Utilizzando la tecnica del bullet time, vista per la prima volta nel film Matrix del 1999, e lavorando su modelli umani e manichini fino a renderli indistinguibili gli uni dagli altri, Askill ottiene un effetto freddo e robotico analogo a quello suggerito da Ballard.

Lasciandoci guidare dallo scrittore e dal suo personaggio, passiamo allora a ricostruire la geografia dell’isola e i suoi nascondigli, dove Maitland incontra a sorpresa due compagni di avventura.

L’ex rifugio antiaereo

Se nella parte iniziale del romanzo l’azione è ristretta al protagonista – prima esasperato dai conducenti di auto e camion che sfrecciano sulle carreggiate senza accorgersi delle sue richieste di aiuto o, peggio, scambiandolo per un vagabondo ubriaco a causa dei vestiti strappati, poi obbligato come un naufrago postmoderno a cercare acqua e riparo per la notte nella carcassa della propria auto - col passare delle pagine e dei giorni sull’isola qualcosa cambia in lui: ormai uscito dalla zona di sicurezza della rispettabilità borghese, quasi dimentico della famiglia che lo aspetta a casa e delle trasferte di lavoro trascorse con l’amante, si sente attratto dalla sfida di sopravvivere senza chiedere aiuto, e inizia a perlustrare l’isola.

Jaguar schiantata

Il pennacchio triangolare di verde incolto a sud, dove è ancora parzialmente visibile il posteriore della Jaguar schiantata, confina con un cimitero di auto in stato di abbandono e risucchiato da erbacce altissime.

Usando un tubo di scappamento piegato come bastone di fortuna per trascinarsi appresso la gamba ferita, come un Robinson Crusoe tecnologico del tardo Novecento, Maitland va alla scoperta del nuovo habitat: le distanze si misurano in centinaia di metri, ma per lo stato in cui versa sono proibitive. Riesce comunque ad avvistare il sedime ormai dimenticato delle vecchie case edoardiane sotto all’impalcato della Westway, e, qua e là, i resti semidistrutti di rifugi antiaerei risalenti alla seconda guerra mondiale – altro caposaldo della geografia interiore di Ballard, che ha trascorso l’infanzia in una Shanghai sotto l’influenza americana prima di finire internato coi genitori dal 1943 al 1945 in un campo di prigionia giapponese, situato nei pressi di un grande aeroporto militare.

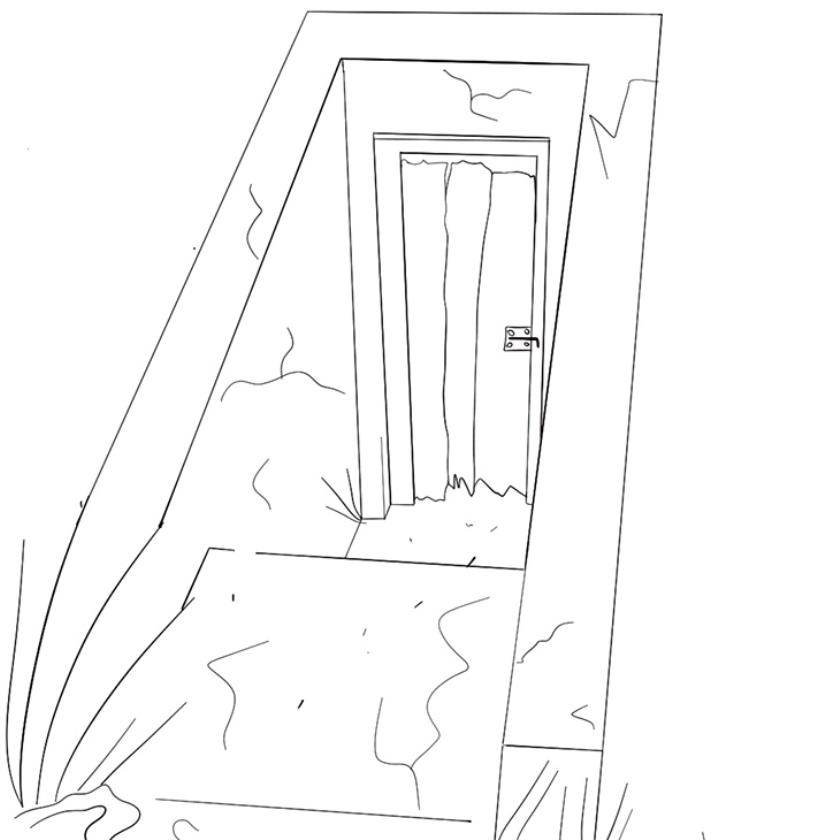

Vagando ormai senza meta, il personaggio de “L’isola di cemento” si ritrova su un pendio ripido, in corrispondenza del tetto del rifugio più grande.

“Maitland arrancava, ascoltando il frusciare dell’erba attorno a lui” si legge nel romanzo. “Un tracciato di pietra indicava il muro occidentale del rifugio; lì Maitland si fermò. Il tetto incurvato spioveva da ambo i lati, scomparendo nel folto dei cespugli che sorgevano dal pavimento”.

Dopo una caduta rovinosa e un incontro altrettanto traumatico con un topo affamato, scopre un passaggio: “un corridoio incassato, che costeggiava il muro ovest del rifugio. Lì la vegetazione era stata tagliata, formando una specie di declivio che conduceva all’ingresso”.

Giunto di fronte a una porta con un chiavistello, riesce a forzarla e si ritrova nel primo luogo oggetto della nostra ricostruzione: “Fu raggiunto da un odore dolciastro ma non sgradevole, come se fosse entrato nella tana di una creatura gigantesca e mansueta. Alla luce morente riconobbe il tugurio abbandonato di un vagabondo: una quantità di coperte scolorite pendevano dal soffitto e ricoprivano muri e pavimento. Un mucchio di coperte costituiva un giaciglio rudimentale, e l’arredamento si riduceva a una sedia e a un tavolo di legno. Dallo schienale della sedia pendeva una calzamaglia, il lacero costume di un acrobata da circo anteguerra”.

Maitland si appoggia alla parete curva dell’ex rifugio, pronto a trascorrervi la notte, quando nota gli oggetti metallici disposti sul tavolo come reliquie: “Tutti erano stati prelevati da automobili: uno specchietto laterale, pezzi di finestrini cromati, frammenti di fanali”.

Il protagonista ha appena il tempo di notare tra questi strani trofei lo stemma della sua Jaguar, prima di essere aggredito dal padrone di casa: Proctor, una sorta di cavernicolo postmoderno, dal corpo taurino e dall’età indefinibile per via del grave ritardo mentale e del viso deturpato, che dopo questo scontro iniziale è destinato ad accompagnare Maitland nel processo di riscoperta di sé e dei propri istinti più sopiti. Noi, invece, vi proponiamo la nostra versione di questo spazio.

Il sotterraneo del cinema

Riprendendo conoscenza svariate ore dopo il brutale benvenuto di Proctor, Maitland si guarda intorno disorientato e si ritrova in un altro ambiente sconosciuto, in compagnia di una giovane donna che si sta prendendo cura di lui.

“Si trovava in una stanzetta grande poco più di tre metri per tre, quasi interamente occupata dal letto matrimoniale di metallo che reggeva il materasso dove lui era sdraiato. Dal centro del soffitto pendeva un ventilatore a pale, ma non c’erano finestre".

"Oltre la porta aperta una rampa di scale semicircolari saliva al piano superiore. Un manifesto ingiallito, che reclamizzava un film con Ginger Rogers e Fred Astaire, era appeso alla parete accanto al letto. A entrambi i lati c’erano poster più recenti, tratti da giornali underground: uno psichedelico, ispirato a Aubrey Beardsley, un primo piano granulato di Che Guevara morto, un proclama del Black Power e uno di Charles Manson al processo, gli occhi psicotici fissi sotto il cranio rasato.

Eccezione fatta per la cassa da imballaggio vicino al letto, l’unico mobile della stanza era un tavolo da gioco ingombro di flaconi di cosmetici e boccette di profumo, stick di mascara e fazzolettini accartocciati. Una pregiata valigia di pelle era appoggiata al muro, mentre a una sbarra erano appese delle grucce con una gonna, un maglione e svariati capi di biancheria”.

Ballard ci consegna dunque una descrizione minuziosa dello spazio privato di Jane, personaggio chiave della triade destinata ad avviare una nuova rete di relazioni sull’isola nella seconda parte del romanzo: una figura accudente, seduttiva e non del tutto affidabile, che rientra pienamente nel tipo femminile più caro alla narrativa di Ballard, approfondito anche nel memoir “La gentilezza delle donne” (1991).

Se la tana di Proctor rappresenta la caverna dell’uomo primitivo e pre-culturale, il rifugio che serve solo per ottemperare a bisogni primari, il sotterraneo del cinema abitato da Jane è invece uno spazio in cui è già presente la civiltà – con tutto il suo corredo di arte popolare e controculture - e ogni forma di innocenza o attaccamento è persa. Questo non rappresenta un problema per l’autore, che sempre nel testo “Ciò in cui credo” scrive provocatoriamente: “Credo nella morte delle emozioni e nel trionfo dell’immaginazione”. Un’ottima sintesi del suo orizzonte narrativo, ma anche un’indicazione di metodo per noi, che abbiamo cercato di rendere l’atmosfera del sotterraneo.

Il padiglione di portiere

Nel finale, in cui vediamo uno spietato Maitland assoggettare gli altri due personaggi a una nuova gerarchia tutta basata su trucchi psicologici e uno stato di incertezza costante, l’ormai fedele Proctor viene incaricato di costruire anche a lui un rifugio personale, secondo precise indicazioni.

Il risultato corrisponde a tutti gli effetti alla realizzazione in tre dimensioni del pensiero ballardiano, e anche allo spunto più ricco per noi, che ci siamo proposti di tradurlo in linguaggio architettonico.

Leggendo la descrizione del bizzarro manufatto, viene anzi da chiedersi se Ballard stesso, intellettuale del secondo dopoguerra così attento alle sperimentazioni e alla ricerca espressiva in vari campi, non avesse tratto ispirazione da immagini di progetti del suo tempo: “Due ore più tardi, Maitland era sdraiato nella sua piccola baracca, una specie di padiglione rugginoso che Proctor gli aveva costruito intorno con pezzi assortiti di varie carrozzerie. Un semicerchio di portiere, attaccate per i montanti dei finestrini, formava le pareti laterali, e sopra due cofani costituivano una rudimentale tettoia”.

In poche frasi, l’autore riesce a evocare l’idea di una capanna ancestrale, costruita su un numero minimo di elementi, e al contempo una ricerca architettonica contemporanea approdata a esiti estremi: un tema che non sfigurerebbe nel padiglione di una Biennale o nel portfolio di un architetto decostruttivista.

In effetti, la tentazione di immaginare i due cofani utilizzati per la copertura come una versione post-catastrofica delle superfici metalliche ondulate di Frank O. Gehry è concreta. Ma le silhouette arrugginite svettanti in mezzo alle erbacce altissime possono apparire anche – per lo meno a livello materico e cromatico - come progenitrici del giardino dell’Hangar Bicocca a Milano, in cui l’acciaio corten della composizione scultorea La sequenza di Fausto Melotti si staglia su un parterre di piumose graminacee, frutto del lavoro di landscaping di Marco Bay.

Dopotutto, anche questo è un potere che l’architettura e le narrazioni hanno in comune: quello di aprire la strada ai collegamenti più inimmaginabili, creando associazioni tra mondi apparentemente distanti.